Tem uns caras que um dia, determinado dia, na sua vida de leitor, você vai ter que enfrentar. Não tem data, nenhuma previsão, segurança alguma, nada. Mas ele / ou ela / estará lá, esperando, calmamente como um serial killer astucioso que sabe como ninguém cozinhar e degustar miolos de leitores incautos.

Tem uns caras que um dia, determinado dia, na sua vida de leitor, você vai ter que enfrentar. Não tem data, nenhuma previsão, segurança alguma, nada. Mas ele / ou ela / estará lá, esperando, calmamente como um serial killer astucioso que sabe como ninguém cozinhar e degustar miolos de leitores incautos. Por estes dias, nas rondas que me arrisco a fazer entre as ruas de prateleiras da biblioteca pública que frequento, fui capturado por um tipo desses. Era um canto de estante, uma esquina mal iluminada onde poderia estar escondido um Goethe, um Becket, um Thomas Mann, este último pronto pra me ferir mortalmente com um golpe de "José e Seus Irmãos" direto no cocoruto. Escapei desses todos.

Escapei por pouco, apenas para me ver refém do não menos tenebroso Saul Bellow - um senhor de cara de cavalo, cabelos ralos e brancos, postura de vampiro curvado e, o que é pior, cérebro completamente imune a qualquer tipo de conciliação com a vida e com o mundo. Esse tal Saul é tipo um Paulo de Tarso às avessas, um Saulo bíblico que, depois de um tombo causado por um livro que se suicidasse de uma prateleira de biblioteca, renegasse novamente tudo o que passou a ser, voltando a viver como um perseguidor de crentes.

O Sr. Bellow, consagrado até dizer chega graças a livros como "O Legado de Humboudt" e "Herzog", mora naquela rua onde a América examina seu pecadões e pecadinhos com um rigor de quem tem um império a construir e não pode perder tempo.

O livro que ele usou pra me manter preso na sua rede é - como não poderia deixar de ser, em casos assim? - um baita monólogo disfarçado, que só mesmo pra lhe enganar começa a narrar na terceira pessoa para logo logo desandar num fluxo de pensamento capaz de deixar o Dostoiéviski de "Memórias do Subsolo" sem fôlego - ou, no mínimo, com soluço.

Não me identifico com "Crime e Castigo" - falta empatia, e não é propriamente com a referida infração e posterior punição, mas com a atmosfera completa do livro - mas sou fã das Memórias subterrâneas do moço de Moscow (ou seria São Petesburgo, pré ou pós-Leningrado?) . Talvez por isso esses monólogos, ainda que (mal) disfarçados, têm o poder de me pegar. É dura a travessia, há horas em que você quer sacudir livro, pensador e (ralos) personagens janela abaixo, mas a civilização sempre dá um jeito de lhe conter os impulsos.

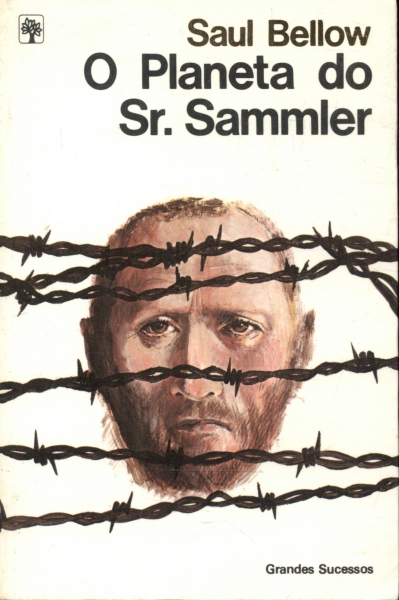

O livro - só agora me dou conta de que ainda não dei o título - é "O Planeta do Sr. Sammler", um desabafo tipo Riobaldo em Nova York, assombrado não com os mistérios do sertão humano e sobre-humano, mas com as armadilhas urbanas e ao mesmo tempo quase selvagens da grande maçã. Isso nos anos 70: lembre de toda a cinematografia local do período, com vapor escapando de becos escuros, tiras corruptos e pós-hippies a um passo do apocalipse e você vai entender melhor.

O livro - só agora me dou conta de que ainda não dei o título - é "O Planeta do Sr. Sammler", um desabafo tipo Riobaldo em Nova York, assombrado não com os mistérios do sertão humano e sobre-humano, mas com as armadilhas urbanas e ao mesmo tempo quase selvagens da grande maçã. Isso nos anos 70: lembre de toda a cinematografia local do período, com vapor escapando de becos escuros, tiras corruptos e pós-hippies a um passo do apocalipse e você vai entender melhor. Judeu polonês, sobrevivente da matança nazista, saudoso de uma Londres intelectualizada, o Sr. Semmler do título navega pela Nova York dos anos setenta como alguém que, tendo sobrevivido, não consegue pisar no chão dos mortais propriamente ditos. Oscila, vaga, permanece em suspensão sobre esse mundo que enxerga como tão terminal quando os nefastos episódios históricos de que tomou parte antes de ali chegar.

A julgar por este livro, a impiedade de Saul Bellow não deve ser menor nos outros - exatamente os que o consagraram. Veremos, porque volta e meia eu não resisto e dou umas incertas nas mesmas ruas de prateleiras onde já me deixei uma vez capturar. Ao amigo, à amiga, sugiro que pense duas vezes. Mas se começar a ouvir os lamentos do Sr. Sammler, vá até o fim. Persista, insista, não se entregue, estrebuche mas chegue ao final.

Não que haja alguma surpresa do gênero spoiler que eu não cometerei o supremo crime de revelar - nada disso; o que por si só já representa um tipo de spoiler - mas é que é preciso esgotar o pensamento sobrevivente desse narrador enviesado. Porque este tipo de relato só tem sentido se começar e terminar assim, sem deixar pela metade seu ponto de saturação. Planetas como esses precisam ser habitados por todas as páginas. Quem pular trechos por excessos de enjoo estará cometendo outro crime, bem mais grave embora não muito frequente em ruas sinistras formadas por quarteirões de estantes de bibliotecas públicas.